(De Miguel Ruffo)

Durante la primera presidencia de Carlos Menem fueron

repatriados los restos de Juan Manuel de Rosas. El acontecimiento formó parte

de una operatoria ideológica del menemismo, fuertemente reaccionaria, donde

aquella repatriación era presentada como el símbolo de la "reconciliación de

los argentinos" a fin de justificar lo injustificable: los indultos a los

genocidas de la última dictadura.

Posteriormente,

en 1995, por ley 24.520, se autorizó la erección de un monumento a Juan Manuel

de Rosas. Independientemente de las motivaciones ideológicas de este evento y

sosteniendo, como siempre, que los monumentos y esculturas públicas tienen su

propio status

ontológico independiente del personaje al que remiten y de los comitentes

de la obra, nos introduciremos en el análisis del monumento.

Se lo ubicó

en el Parque 3 de Febrero (Palermo) donde Rosas había levantado su

casa-residencia y en diagonal respecto del monumento a Domingo Faustino

Sarmiento. "Se lo pensó como un monumento ecuestre por la pasión que Rosas

sentía por los caballos y se tomó como modelo una lámina de Salinas. El

monumento a Urquiza también es ecuestre y debió haberse tomado como referente a

la hora de pensar el homenaje. El de Rosas debía estar a la par o superar al

anterior y se tuvo mucho cuidado en que la figura del caballo y su jinete

fueran armónicas, dando una imagen de fuerza y potencia con una marcha

lenta y contenida, sofrenada por el jinete con mano firme, evitando toda

ampulosidad. Quería

esquivarse, con seguridad, la pose convencional del caballo y jinete realizados

por Baldi y Rocha para el monumento a Urquiza. Acompañan al grupo ecuestre

cuatro relieves alegóricos: El combate de la Vuelta de Obligado, La

fundación de pueblos y fortines en la Campaña del Desierto, la firma del Pacto Federal

del 4 de enero de 1831 y la cláusula III del legado del general José de San

Martín". (1)

Juan Manuel

de Rosas fue un estanciero y saladerista de la provincia de Buenos Aires y su

acceso al gobierno en 1829 representaba la consolidación de la burguesía terrateniente

de la provincia en el poder del Estado. Esta burguesía fue la primera "clase

nacional" en nuestra historia porque, a diferencia de la burguesía comercial

rivadaviana que compraba y vendía, los terratenientes estaban vinculados a la

propiedad de la tierra y el ganado, a la estructura de producción social y, a

partir de este anclaje, estaba en condiciones de negociar con el capitalismo

internacional, particularmente británico, y, en caso de necesidad, enfrentarlo

militarmente. Esto es lo que ocurrió en el combate de la Vuelta de Obligado el 20 de

noviembre de 1845, donde las fuerzas de la confederación comandadas por Lucio

Norberto Mansilla enfrentaron a la escuadra anglo francesa que, tras bloquear

el Río de la Plata ,

trataron de imponer por la fuerza la libre navegabilidad de los ríos interiores

de la Confederación ,

a fin de comerciar directamente con el litoral y el Paraguay. En este combate,

que es uno de los motivos alegóricos del monumento, Rosas defendió la soberanía

nacional como lo reconoció el propio general José de San Martín, quien en su

testamento legó al gobernador de Buenos Aires el sable corvo que lo había

acompañado en la lucha por la independencia de la América del Sur, tema

aludido por otro de los relieves circundantes. El Pacto Federal de 1831 que

establecía los principios de la federación como fundamentos de la organización

política, motivo de otra de las alegorías, alude al principio medular de la

organización política nacional. Finalmente la Campaña del Desierto de

1833 hace a la expansión de la frontera ganadera y es un anticipo de la

delimitación del espacio geográfico del Estado Nacional.

Así, en el

monumento a Juan Manuel de Rosas se conjugan los principios de la defensa de la

soberanía nacional frente a las potencias europeas, la relación amistosa que

unía al general José de San Martín con Juan Manuel de Rosas, ambos hermanados

en la defensa de la independencia, el federalismo como principio constituyente

y por ende el reconocimiento de la libertad y autonomía de las provincias

confederadas; y, finalmente, la configuración de un espacio geográfico respecto

del cual el Estado Nacional se reputaría como soberano.

Este

principio, el de la soberanía, tan negado por el menemismo es, paradójicamente,

el reivindicado por el monumento. Valga este artículo para demostrar cómo las

intencionalidades de los comitentes, no siempre son las ideas que expresan los

monumentos y las esculturas públicas.

______

Nota:

(1) Magaz,

María del Carmen: Escultura y poder en el

espacio público, Acervo editora argentina, Bs. As., 2007.

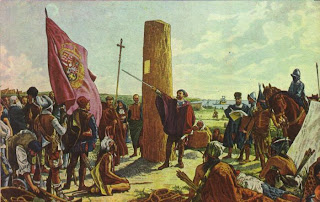

Imagen: Monumento a Juan Manuel de Rosas en el Parque 3 de Febrero.

El monumento a Juan Manuel de Rosas.